Virgilio Villoresi: lo sguardo incantato che dà vita all’animazione

Il regista e sceneggiatore in equilibrio tra immaginazione visionaria e approccio artigianale si racconta in un’intervista a Not Yet mettendo a nudo le emozioni che generano le sue opere in movimento

Virgilio Villoresi è un visionario del cinema d’animazione, capace di trasformare ogni immagine in pura poesia visiva.

Nato a Milano nel 1979, ha costruito un linguaggio artistico unico, dove stop-motion, collage e invenzioni analogiche si fondono in un universo onirico e affascinante. Le sue opere, che incantano per la cura artigianale e l’inesauribile fantasia, sono un viaggio sospeso tra sogno e realtà.

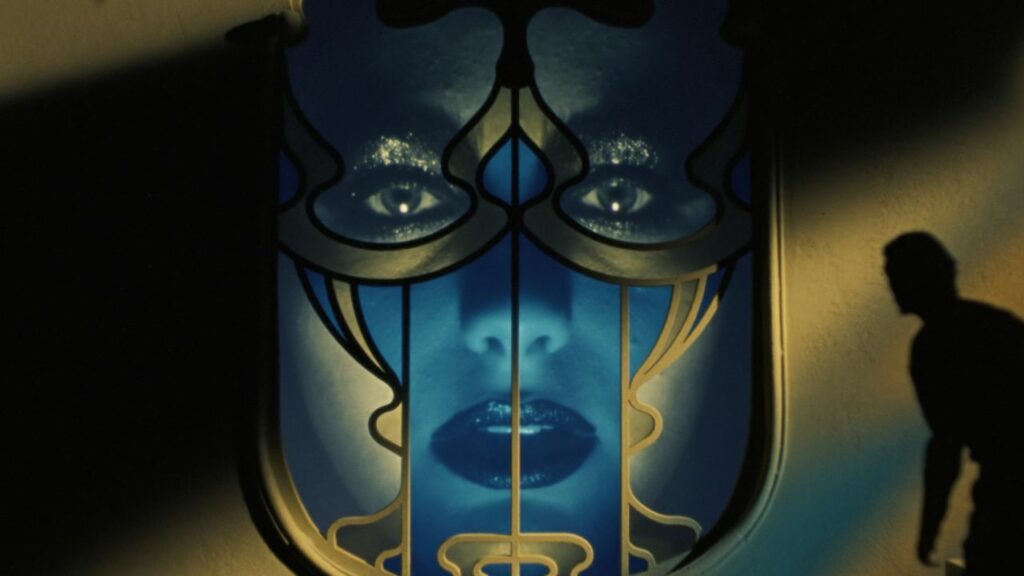

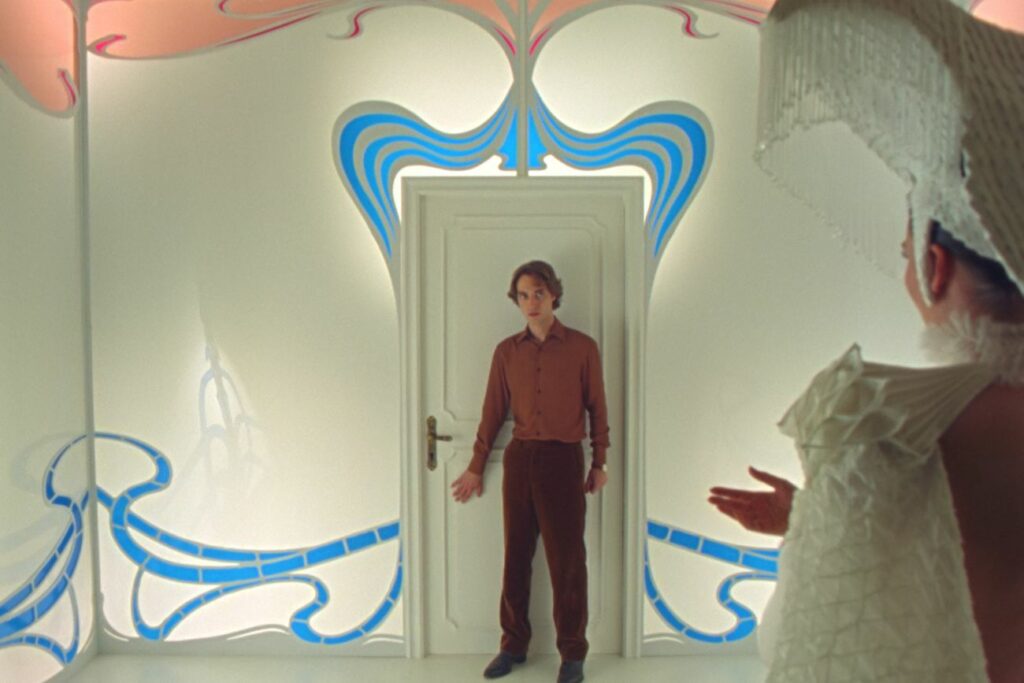

Con il suo ultimo lungometraggio, ‘Orfeo’, ispirato all’opera di Dino Buzzati ‘Poema a fumetti’, Villoresi conferma la sua capacità di trasformare il mito in un’esperienza visiva intensa e profondamente emozionante, continuando a ridefinire i confini dell’animazione contemporanea.

Il regista apre le porte della sua immaginazione a Not Yet, condividendo frammenti di vita privata, ispirazioni artistiche e concezioni personali che hanno contribuito a dare vita alle sue creazioni.

Ti descrivono come il più grande artista dell’animazione italiana contemporanea, hai vinto diversi premi, e sei riconosciuto a livello internazionale. In primis vorrei chiederti: che tipo di artista ti senti? Come ti poni nei confronti dell’arte? E se dovessi definire la tua arte con una parola, quale useresti?

Mi definisco un artigiano. Un artigiano dello stupore e della meraviglia. Il mio approccio alla creazione è profondamente legato al gioco, sempre attraversato da quel piacere autentico che nasce dal costruire, dal dare forma alle visioni. Tutto ciò che realizzo, dalla fase creativa a quella produttiva, è animato da un’attitudine ludica e da un desiderio profondo di meravigliarmi per primo. Se dovessi trovare una parola che definisce la mia arte, direi che si tratta di una ricerca continua di uno sguardo incantato, forse quello stesso sguardo che avevo da bambino. Non è un’attitudine forzata, né tantomeno una strategia estetica: è qualcosa che mi appartiene da sempre, un’inclinazione naturale. Cerco di fare cose che, prima di tutto, sorprendano me. Perché solo se riesco a stupirmi, credo, posso sperare di trasmettere quello stupore anche allo spettatore. Ma c’è anche un altro aspetto, più intimo e profondo, che attraversa il mio lavoro. Un nodo esistenziale che ha a che fare con il mio bisogno di affermare un’esistenza, un’identità. Non sono mai stato riconosciuto da mio padre. E forse, se devo essere sincero, il mio impulso più forte nel fare arte nasce proprio da lì: da questo bisogno di dire “io ci sono”. E lo faccio con gli strumenti di un bambino: lo stupore, la meraviglia, il gioco, la costruzione di mondi in cui ritrovare un senso, una voce, una presenza.

Raccontaci un po’ di te. Qual è la prima cosa che senti di rivelarci? Quel particolare che ci fa capire, in un qualche modo, chi è Virgilio Villoresi.

Non so dire con esattezza chi sono. So soltanto che la parte più autentica, più vera risiede in questa mia predisposizione naturale, in questo amore profondo che provo nel fare arte. È come se l’atto creativo fosse l’unico luogo in cui mi riconosco pienamente, dove ogni frammento di me trova un’armonia. Dal punto di vista personale, mi considero una persona sfaccettata, in continuo mutamento. Cambiare, adattarmi, lasciarmi influenzare dai contesti, è qualcosa che mi appartiene. Ma in mezzo a queste metamorfosi, c’è una coerenza che non vacilla mai: quella legata al mio percorso artistico. È lì che ritrovo me stesso ogni volta.

Quando hai scoperto la passione per l’animazione?

La passione per l’animazione è nata a cavallo tra le scuole superiori e l’università. In realtà, il mio primo amore è stato il cinema tradizionale: il grande cinema classico, il neorealismo, la nouvelle vague, ma anche quello sperimentale, che avevo già iniziato a scoprire in età molto precoce. Il desiderio profondo era quello di diventare regista, di raccontare storie attraverso le immagini in movimento. L’animazione è arrivata quasi per caso, ma ha rappresentato per me una rivelazione. Quando ho incontrato il cinema d’animazione dell’Europa dell’Est, ho capito che esisteva un modo di fare cinema intimo, artigianale, che non aveva bisogno di grandi mezzi o di troupe numerose. Un cinema che si poteva realizzare da soli, con pazienza e fantasia, animando oggetti, materiali poveri, frammenti di realtà. È stato quello il momento in cui ho iniziato a praticare la stop-motion: per rispondere a un impulso creativo che non potevo più trattenere, per dare forma a immagini che avevo dentro e che cercavano la luce. In un certo senso, l’animazione è stata la mia prima palestra di regia: uno spazio di libertà assoluta, dove poter esplorare il linguaggio del cinema con pochi strumenti ma con lo stesso rigore, la stessa tensione poetica.

Dove e come hai imparato a manipolare queste tecniche, dalle più classiche a quelle più moderne? E in che modo, secondo te, l’animazione rappresenta un mezzo potente per veicolare storie e significati?

Ho imparato da autodidatta, studiando i cortometraggi e i film dei grandi maestri dell’animazione e del cinema sperimentale. Li guardavo frame dopo frame, cercando di carpire i segreti nascosti dietro ogni movimento, ogni trucco, ogni invenzione visiva. In questo modo, mi sono costruito una mia personale scuola, un metodo che partiva dall’osservazione e dall’analisi, per poi rielaborare e reinterpretare ciò che avevo appreso in modo originale, secondo il mio sguardo. L’animazione che amo è quella completamente artigianale, fatta con le mani, con materiali concreti, con la pazienza e la cura che ogni gesto richiede. Già solo l’atto di animare oggetti reali, oggi, in un’epoca dominata dalla post-produzione digitale e da un certo abuso di effetti sintetici, mi appare come un gesto quasi politico. Un atto di resistenza. Lavorare con l’analogico, con ciò che esiste davvero nello spazio, significa affermare una posizione, un’idea di cinema che non rinuncia alla materia, al tempo, all’imperfezione.

Sei conosciuto sia come regista che come sceneggiatore. Quale ruolo ti rappresenta di più?

Sicuramente il ruolo che più sento vicino alla mia indole è quello di regista, anche se, a dire il vero, preferisco definirmi un artigiano. Un artigiano nel senso più pieno del termine. Per come lavoro io, tutto nasce sempre da un’intuizione, da un’idea iniziale forte, è quella la scintilla, il nucleo poetico e visionario che genera il progetto. Ma poi, nel momento in cui si passa alla realizzazione concreta di un film, il lavoro si trasforma inevitabilmente in una continua risoluzione di problemi materici e pratici. È un processo profondamente legato alla manualità, alla tecnica, all’ingegno quotidiano. La regia, per me, non è mai un ruolo astratto o solo concettuale: è un mestiere che richiede intelligenza pratica, sensibilità visiva e capacità di adattamento. Sul set bisogna essere flessibili, pronti a ricalibrare tutto, a trovare soluzioni creative anche con mezzi limitati. La parte più artistica nasce senz’altro dal guizzo iniziale, da quella visione che ti fa sognare una messa in scena, ma è nel corpo a corpo quotidiano con la materia che il film prende davvero forma. Ed è lì, in quel continuo confronto tra idea e realtà, che io mi sento davvero nella mia natura.

Hai prodotto diversi cortometraggi, fra cui ‘Fine’, ‘Frigidaire’, e tanti altri… A quale risultato artistico sei più legato tra quelli che hai realizzato e perché?

Sono profondamente legato a tutti i lavori che ho realizzato. In ognuno, anche il più breve o apparentemente minore, ho sempre lasciato qualcosa di intimo, di profondamente mio. Ogni progetto, indipendentemente dalla sua durata o visibilità, rappresenta per me un’estensione della mia interiorità, una manifestazione del mio sguardo sul mondo e sul fare artistico. È come se ogni opera fosse già dentro di me, radicata, preesistente, e il mio compito fosse “semplicemente” quello di portarla alla luce. Ovviamente ‘Orfeo’ rappresenta un punto culminante: è l’opera più ambiziosa, complessa e monumentale che io abbia mai realizzato. Proprio per questo è anche quella che, forse più di tutte, mi rappresenta e mi definisce.

A tale proposito, quest’anno hai partecipato fuori concorso alla Biennale di Venezia con il tuo primo lungometraggio ‘Orfeo’, adattamento cinematografico del singolare libro ‘Poema a fumetti’ di Dino Buzzati. Raccontaci di questa tua scelta. Cosa ti ha spinto a lavorare su quel testo?

‘Poema a Fumetti’ ha rappresentato per me un terreno straordinariamente fertile, un campo libero in cui poter riversare tutte le tecniche e le esperienze che avevo maturato nel corso degli anni. Sin dalla prima lettura sono rimasto colpito dalla sua potenza immaginifica, dalla sua dimensione fantastica ed esplosiva, carica di intuizioni visive e poetiche. È stata una vera folgorazione. Quel mondo sospeso tra sogno e realtà, tra malinconia e desiderio, mi ha subito attratto in modo viscerale. Ho percepito che Poema a Fumetti poteva essere il trampolino di lancio ideale per esplorare tutto il mio immaginario, per dare corpo e forma a una visione che avevo dentro da tempo. Era come se l’opera di Buzzati mi stesse aspettando, come se fosse lì per offrirmi la possibilità di esprimere, finalmente, ogni sfumatura del mio universo creativo.

Buzzati, in una sua intervista, ha rivelato che ‘Poema a fumetti’ è un inno alla vita attraverso il ritratto della morte. La morte è da rispettare, custodire e ringraziare perché senza di essa la vita non avrebbe senso. Cosa pensi a riguardo?

Sotto questo punto di vista, sì — forse è proprio l’idea della morte a costituire per me un motore creativo profondo. Come se fosse l’urgenza che mi spinge a lasciare un segno, una traccia duratura nella memoria collettiva attraverso l’arte. In ‘Orfeo’, la morte non è mai rappresentata come una sentenza definitiva, ma piuttosto come un passaggio poetico che conduce a un altrove fortemente legato alla vita stessa, tanto nei temi quanto nella forma estetica. Mi è piaciuto immaginarla come un lungo sogno dove i frammenti dell’esistenza ritornano trasformati, rimescolati, riflessi in modo onirico. Nell’aldilà che ho voluto rappresentare, ci sono echi del mondo organico di Orfeo: il locale Polypus, per esempio, riappare in una forma diversa, così come alcuni elementi del suo appartamento e persino alcune figure, comparse già viste nel mondo reale, ritornano con un volto nuovo. L’aldilà diventa quindi uno specchio distorto della vita, un riflesso poetico dove il reale si mescola all’inconscio, alla memoria, al desiderio.

Riflettendo sulle scelte che hai fatto nel tuo lungometraggio, che idea hai della morte?

Come accennavo prima, ho cercato di dare alla morte una dimensione poetica, lontana dalla retorica del terrore o dalla rappresentazione cruda. Solo in una scena — quella del ragno — ho scelto di evocare la sua brutalità. Ma anche lì si trattava di una morte “finta”, suggerita dalle Melusine, una visione, un inganno. E proprio per questo ho deciso di esprimerla con una carica di violenza più esplicita, quasi parossistica: per mostrare l’artificio, il contrasto tra ciò che sembra e ciò che è. Nel resto del film, invece, la morte è narrata come un grande viaggio onirico. Un trapasso, sì, ma verso un’altra dimensione, più vicina alla poesia che alla condanna. Grazie anche alla colonna sonora di Angelo Trabace e ad alcune scelte registiche, ho cercato di costruire un fluire musicale, una sorta di lunga danza, in cui la presenza di Eura potesse continuare ad accompagnare Orfeo — come un’eco, una presenza invisibile ma viva, accanto a lui. È anche così che mi piace immaginare i miei cari che non ci sono più: non come assenze, ma come presenze sottili, sensoriali, che in certi momenti sembrano tornare accanto a me. Credo che la mia rappresentazione dell’aldilà, in fondo, nasca proprio da questo desiderio profondo di continuare a sentire vicino chi si ama.

Il mito di Orfeo è un classico della letteratura, che cosa pensi di avere in comune con quel mito?

Mi sento profondamente vicino alla dimensione cinematografica del mito di Orfeo, anche perché sono da sempre un grande appassionato del cinema di Jean Cocteau, in particolare de ‘Le Sang d’un Poète’, un film che considero una fonte inesauribile di ispirazione. Il mito di Orfeo mi ha offerto un’occasione straordinaria: quella di poter rappresentare un mondo sconosciuto, un aldilà che nessuno di noi ha mai realmente visto. È stato come creare dal nulla un universo intero, un territorio poetico e visivo che non obbedisce a regole preesistenti. Questa possibilità di muovermi in uno spazio totalmente libero, non ancorato al realismo, mi ha dato una libertà creativa assoluta e credo sia proprio questo il cuore della mia attrazione verso il mito di Orfeo. La libertà di inventare un mondo altro, di costruire da zero qualcosa di mai toccato, mai visto. È stata la mia principale motivazione, il desiderio più profondo che mi ha spinto ad affrontare una figura mitologica così centrale e universale.

Se dovessi dare un consiglio alle nuove generazioni, che cosa diresti loro? Cosa non deve mai mancare a chi vuole intraprendere un mestiere come il tuo?

Senza ombra di dubbio, per affrontare la realizzazione di un lungometraggio serve una grande forza interiore e una determinazione incrollabile. Prima di tutto, bisogna credere profondamente nell’idea da cui si parte — e avere l’ambizione, quasi la testardaggine, di portarla a un livello cinematografico alto, curando ogni minimo dettaglio. Ogni inquadratura, ogni scelta visiva o narrativa deve tendere al risultato migliore possibile, con intelligenza e creatività, senza mai perdere di vista la visione d’insieme. Perché è proprio questa visione d’insieme che fa la differenza in un film: la coerenza narrativa, il ritmo interno, l’armonia generale che si avverte quando si osserva il film nella sua totalità, da lontano. Ogni scelta, anche la più piccola, deve essere funzionale all’emozione che si vuole trasmettere in un preciso momento. E per farlo, bisogna sempre tenere a mente la struttura globale del film, non lasciarsi sedurre soltanto dalla bellezza del singolo quadro, ma saperlo integrare in un disegno più grande, che abbia un senso, un’architettura emotiva solida.

Un ultimo tuo suggerimento: titolo di un film, di un libro, di una canzone…

Come canzone scelgo ‘In a Manner of Speaking’ dei Tuxedomoon, un brano a cui sono particolarmente affezionato perché mi riporta a momenti in cui immaginavo, sognavo, di fare arte. È una brano che ha accompagnato silenziosamente il mio percorso creativo. Per quanto riguarda il film, direi ‘Il ritratto di Jenny’ di William Dieterle: un’opera che mi ha profondamente colpito e che sento vicina al mio immaginario. E come libro suggerisco ‘La schiuma dei giorni’ di Boris Vian, una storia poetica e visionaria che continua a ispirarmi.

Sogno nel cassetto che vorresti si realizzasse nel breve o lungo periodo?

In questo momento sto già lavorando a un secondo lungometraggio, anche se preferisco non svelarne troppo, sia perché è ancora in una fase embrionale, sia perché credo che certi progetti vadano custoditi finché non trovano una forma più definita. Il mio sogno, in fondo, è proprio questo: continuare a divertirmi, a sorprendermi, a non perdere mai l’entusiasmo che mi ha permesso finora di portare a termine lavori che, almeno sulla carta, sembravano spesso impossibili. È stato proprio grazie alla forza della passione, alla determinazione e all’amore per il cinema e per l’arte che sono riuscito a realizzarli. E spero di continuare su questa strada, senza mai smettere di credere nel potere immaginifico del mio lavoro.